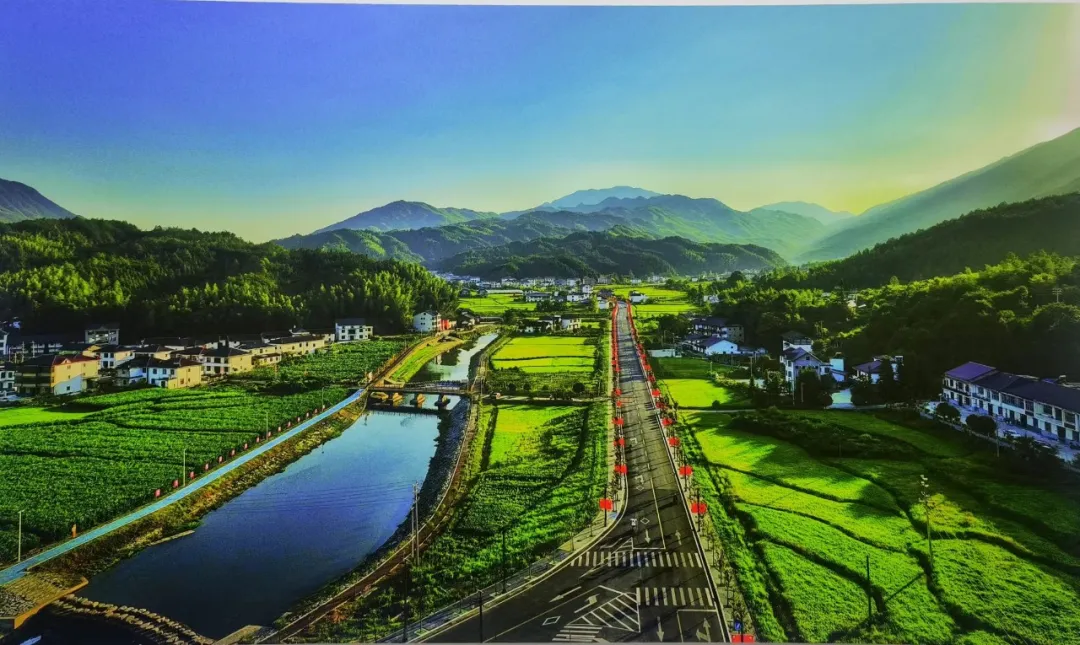

群山连碧翠,众水流清音,

地势如盘龙,绿意盎然生,

秀水遍及靖安,涓涓细流,

滋养青土,繁茂的森林资源

孕育了这里娃娃鱼游弋、

红豆杉林立的幽然生态。

近年来,靖安县人民法院坚持以习近平生态文明思想和习近平法治思想为指引,着力打造专业审判体系、构建多元解纷格局、创新特色宣传模式,在青山绿水间绘就如画“枫”景。2018年,被省高院授予第二批“环境资源司法实践基地”,今年7月,全省首个生态文明建设司法实践创新基地揭牌启用。

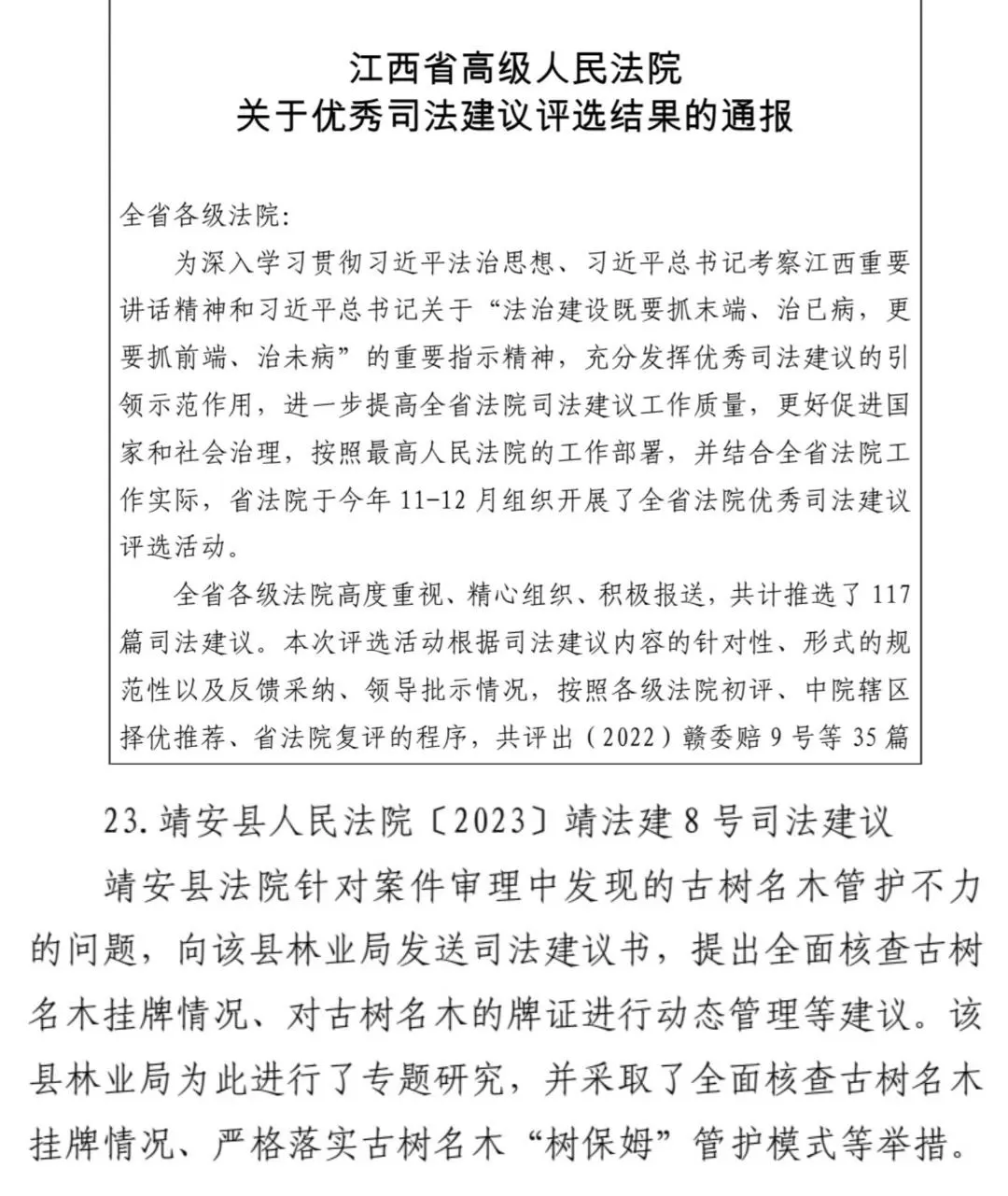

生态环境关乎民生福祉,绿水青山离不开司法护航。为保护辖区生态环境,该院先行先试,成立环资审判团队,构建“1名法官+N名法官助理+N名书记员”审判模式,后挂牌“生态旅游法庭”。2019年以来,该院审结各类环境资源案件55件,1篇司法建议获评全省优秀司法建议。

为解决实践中环境资源审判司法理念和裁判标准不统一及案件审理专业化不足问题,该院明确民事、刑事、行政、执行“四合一”归口模式,研究制定《生态环境资源审判工作办法》《审理破坏森林资源犯罪类案量刑规范操作指南》等文件,界定受案范围,形成集合效应。为全面落实环境保护“公众参与”原则,完善审判辅助机制,构建具有专门知识的人民陪审员参加环境资源案件审理制度,充分保障群众知情权、参与权和监督权。同时,结合“无讼村居”创建活动,创新构建“一心、两线、四点”多元巡回调判办案模式,被人民网、人民法院报、江西日报等媒体专题报道。

“一花独放不是春,百花齐放春满园。在守护绿水青山的司法实践中,我们以探索中的点滴成绩,与各单位共谋环资审判司法协作,奏响环境资源审判‘交响乐’。”党组书记、院长刘鹏说。

“一花独放不是春,百花齐放春满园。在守护绿水青山的司法实践中,我们以探索中的点滴成绩,与各单位共谋环资审判司法协作,奏响环境资源审判‘交响乐’。”党组书记、院长刘鹏说。

为实现靖安生态环境一体化保护,该院开创“内联+外联”双向驱动模式,打造多部门联动、多元化保护大格局。内部建立联席会议机制,探索建立立案庭统一立案和环资合议庭介入审查相结合的立案模式,确保环资案件精准识别、全面标识、准确分流。外部开创“法+检+公+X”模式,联合多部门印发《关于建立实施环境资源司法执法联动工作机制的意见》《关于在涉林刑事案件中适用“补植复绿”工作的实施办法》等文件8份,成立工作专班,发挥“诉前禁止令+司法建议+检察建议”的作用,将司法保护端口前移。在公正高效审理好环境资源案的同时,该院紧紧依靠党委领导,健全府院联动机制,形成环境资源多元共治大格局,做好环境资源案件执行“回头看”,筑牢生态环境“防护墙”。

“现在开庭!”随着一声清脆而又庄严的法槌声,一起公益诉讼案在案发地开庭审理。在环境资源审判工作中,一纸裁判并不是案件办理的终结,通过司法裁判,使受损的生态环境得到及时修复才是最终目标。该院坚持惩罚与教育并举,保护与修复并重,针对责任人的不同行为能力及生态情况,探索实施“补种复绿”“增殖放流”“劳务代偿”等责任承担方式,达到惩治违法犯罪、修复生态环境、赔偿经济损失“一判三赢”的法律效果,起到办理一件案件、恢复一片生态、教育一方群众的社会效果。2021年以来,开展涉环境资源案巡回审判19次,邀请人大代表、政协委员旁观庭审130余人次。

为延伸司法职能,加强司法保护基地建设。该院先后组建“巡山小队”,成立潦河灌区司法保护实践基地、生态文明建设司法实践创新基地,打造集审判、宣传、学习、警示教育为一体的“一队两地”环资审判司法实践新阵地。自建成以来,开展联合巡护行动8次。在“世界环境日”“全国生态日”等重要时间节点,以“庭审观摩”、“送法进校园”、“环保公益活动”为切入,发挥环资案件的“放大镜”社会效应,有力推动环境保护源头预防、综合治理。今年以来,开展法治宣传活动10余场次,发放宣传册1000余册。

碧波荡漾潦河长,茂林深处秋声旁。幽深的山林、绚烂的杜鹃花、静静流淌的潦河水,从亘古岁月里一步步走来,它们曾属于过去,也属于现在,更属于未来。用最严格制度最严密法治保护生态环境,守护好这一方土地的绿水青山——这是靖安法院环境资源审判工作的坚定信念,亦是解锁生态文明千年大计的时代密码。